ドラム練習法 モーラー奏法の解説

合わせて読んでね。 初めからモーラーでやるドラム練習法

YouTube動画による解説

動画でモーラーの基本的なことを解説してみます。

モーラー外回転の理念の説明。

一般奏法と違い、スティックが真下を向いてぶら下がった形がバックスイングの終点になります。

そこからヘッドの元の位置にチップを戻せるように手を慣らして生きます。

モーラー奏法に限らず、ドラム練習の最初に考えるべきは、腕の可動範囲です。

練習によって可動範囲を広げるのではなく、痛いところは使わないようにしなくてはなりません。

フリーグリップは、腕とスティックを切り離すために不可欠な技術です。 それゆえ、一番最初に練習します。

ドラムを鳴らすには、スティックの重さだけで十分です。

腕は出来るだけ動かす量を減らし、スティックだけに動いてもらいます。

ストロークは、「スティックの自然な動きを妨げない」ことを第一に考えます。

奏者が、スティックを操るのではなく、ほんのちょっとだけスティックを動くべき方向に押してやるだけです。

さて、この辺からがモーラー奏法の真髄です。

高速で叩こうとするときに、高速で腕を動かそうとするのは間違いです。

バスケットボールの高速ドリブルの要領です。

ドリブルを高速でやろうというときには、バウンドの高さを低くしていきますよね。

必死に練習を積み重ねて早く叩けるようになるのではなく、リバウンドの高さを低く抑えれば自然に高速ストロークになるんです。

モーラーで大切なのは、「出来るだけ動かさないこと」です。

だから肉体的鍛錬がまったく不要になります。

重心位置を動かさないように動かすことで、必要な筋力を激減させます。

ハイハットの叩き方で初心者によく言われるのは、「エイトビートではハイハットを8回叩き、3回目、7回目でスネアを叩きます。」という指導です。

実際、この指導を真に受けて160BPMなどを叩こうとすると手が付いていきません。

4発をワンストロークで叩く、Quadrapletを覚えましょう。

ハイハットの叩き方を、

1)普通の8発

2)アップダウン

3)Quadraplet

で叩いてみました。

やっぱり一番Quadrapletが楽なように思います。

序

ドラムの練習法や手順って、大抵ドラムを極めた人が書きますよね。

一旦ドラムを極めてしまうと、基本の動きを習得するまでの苦悩は分からなくなってしまいます。

ドラムが叩けない今のうちに練習メニューを考えないとイカンと思って書いて見ます。

グリップの理論

モーラー奏法のグリップといえば、「フリーグリップ」ですけど、フリーグリップの必然性を理解しないと、どうなれば習得したことになるのかが分かりません。

ではまず、伝統的グリップとの違いから。

これは、ある手首の角度で伝統的グリップをした様子です。

指で支点を作って保持しているのでスティックが手のひらに当たってそれ以上下がりません。

ヘッドをヒットするためには、手首を更に下げる必要があります。

打ったあとに手首が可動域下限まで下がってしまいますので、その後にダブルストロークをしようとすると、もう手首は使えないので指を使ってスティックを駆動することになります。

さて、モーラーのフリーグリップでは、伝統的グリップと同じ手首の角度でもヘッドにスティックが届きます。

そうすると、リバウンドを拾ってもまだ手首に可動域が残っています。

フリーグリップのやり方は、手首と指をブランブランにして、スティックがヘッドに当たる瞬間は親指がスティックからはずれているようにします。

リバウンドの経路を妨害しないように気をつけましょう。

一発目をなるべく手首を下げないうちに打つと、ダブルストロークの二打目が手首の動きの続きで楽に打てます。

どれだけ可動域を残して一発目が打てているかを確かめるようにしてください。

ストロークの基本

モーラー奏法でのストロークは、必ず体幹側から末端に向かって起動します。

手首や指を動かそうとしてはいけません。

手首よりも肘が先に動くには、最初に構えた姿勢が大切です。

可動する関節が全て中間位置にあるかどうかを確認しましょう。

上腕の回転による前腕の振り、

前腕の回転による手首の回転、

など全ての可動部分について確認しましょう。

注意するのは、腕を脱力して、「うらめしや〜」ってすると、前腕は内側に回りきってしまう(手のひらが真下を向く)ということです。

このままスティックを握ると、スティックが身体と平行に位置します。

それを斜め45度まで廻さないと可動域が確保できませんので注意してください。

(続く…)

スティックとの付き合い方

スティックは人間が握って振り回すもんではありません。

たしかにスティックの一番端を握って、強く振り下ろせばでかい音は出ますが、それは理にかなった音ではありません。

振動するスティックの根元を無理やり押さえつけ、吹っ飛んでいかないように強く握りと無駄な力ばかり必要です。

スティックが振動するのを出来るだけ止めない、フリーグリップで放り出したスティックがヘッドに当たって元のところに返ってくる様なイメージが良いでしょう。

それが出来るようになると、端っこを握ったときと違って、明らかにスティックが動こうとする意志を感じるようになります。

スティックはヘッドに当たって振動します。

端っこから1/4のところに定常波の節があり、ここは振動しません。

ここに指を掛けて叩くと、スティックの振動を邪魔しないですし、逆に振動を感じるようになると握る位置がずれたと分かります。

モーラー奏法の図解

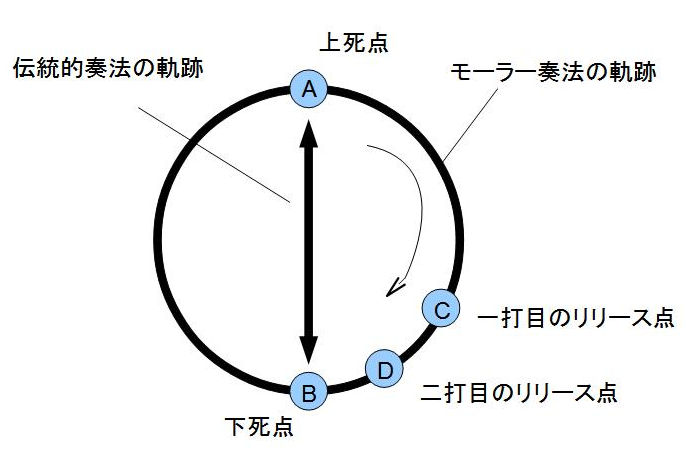

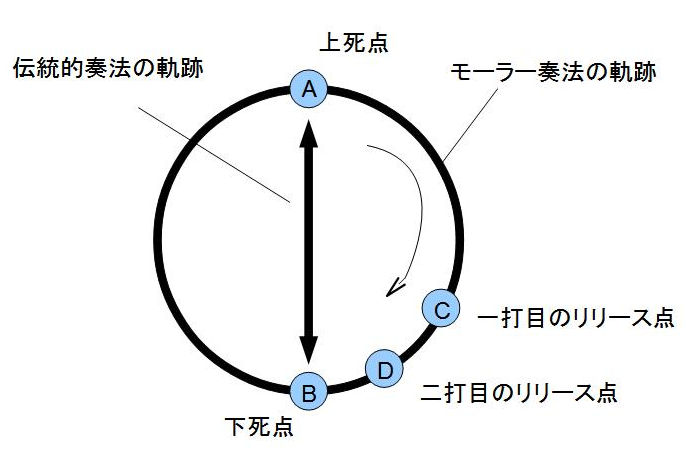

さて、これは伝統的奏法とモーラー奏法の軌跡の差です。

外側の円がモーラー奏法の内回転だか外回転だかの軌跡です。

真ん中の直線が伝統的奏法の軌跡です。

まず伝統的奏法。

点Aから点Bに向かって直線で移動します。

点Bでヒットしますが、その先には軌跡はありませんのでここで折り返します。

ダブルストロークは点Bの地点で止まってフィンガーコントロールを打ちます。

モーラーの回転。

回転ですので、上死点からスタートして、点Cで一打目のスティックをリリースします。

点Dに来るまでにリバウンドを拾い、点Dで二打目のスティックをリリースします。

下死点に到達する前に二打目を打つのが特徴です。

そのために、移動支点のフリーグリップで握って、手首より先にスティックが動くようにします。

内回転、外回転のストロークは、ストロークの開始点をちゃんと上死点から始めることで、ダブルストロークに使う時間が稼げます。

腕のストロークの考え方

モーラー奏法は、基本的に腕は上腕しか能動的に動かしません。

前腕と手首はぶらんぶらんに力を抜いて、膝の上においておきます。

では、まず外回転。

肘を開いていく方向に動かします。

手首は、前腕に引きづられて動くように。

手首はまだ、膝の上にありますか。?

肘をぱたんと閉じます。

その勢いで前腕を外回転に振り上げます。

その勢いで叩くのが「外回転」。

最初の肘を動かすのを、肩ごと持ち上げるようにすると強力なフルストロークになります。

外回転は、どちらかというとアクセントをつける場面で使います。

最初に肘を開くのはバックスィングです。

次に内回転。

肘を閉じた状態から少し勢い良く開きます。

その勢いで前腕を内回転に振り上げます。

これが「内回転」

大抵、脇の初期位置は閉じた位置のため、外回転を打つにはバックスィングが必要です。

その分、大きな動きが出来ます。

それが、モーラーでアクセントに外回転が多用される理由です。

肘を曲げて前腕を振り上げる動きはしないようにしましょう。

伝統的モーラーと近代モーラー

モーラー奏法は、南北戦争時代の軍楽隊のスネア奏法をモーラーさんが1920年代にまとめたものです。

通信機代わりの小太鼓をいかに楽に大音量で鳴らせるかと言う奏法です。

このときのスネアはドラムセットではなく、身体の前にぶら下げた状態です。

身体にごく近い位置にありますので、左手のレギュラーグリップのように右手も腕の延長ではなく、L字に曲がった状態で保持してます。

動きとしては、前腕の回転で叩くような動作になります。

近代モーラーは、ドラムセットのスネアを叩くようになって徐々に身体からスネアが離れていきます。

スティックは段々と腕の延長の形でグリップするようになります。

右手でハイハットとスネアを叩くので、スネアがあまり近いと同じフォームで叩けないですから。

こうなると、内回転、外回転の違い、役割分担が徐々に明確になってきます。

内回転は、伝統的モーラーのアップストローク、

外回転は、ダウンストロークが発展したものです。

伝統的モーラーは軌道が平面的ですが、近代モーラーになると、前後に八の字的なふくらみが出てきます。

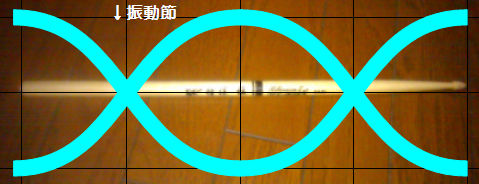

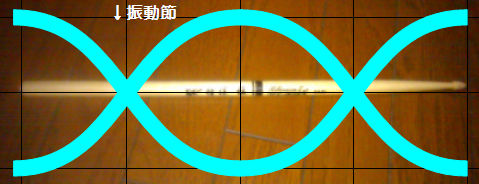

スティックの振動について

スティックをヘッドにぶつけると、上の図のような振動を始めます。

端っこから1/4のところに振動節があり、ここは振動しない場所です。

スティックを保持するとき、この振動節に指を掛けるようにするとスティックの振動を阻害しません。

こうすると、ドラムの音にスティックの音が加わり音が豊かになります。

このように、スティックをどこで持つかと言うのは、好みではなくここしかないという場所が存在します。

実際には、振動節あたりを指でつまんで、自分の頭を叩いてみてスティックの振動音を聞いて、一番サスティーンが掛かる場所を探してみてください。

モーラーフリーグリップでは、この振動節に中指を当てます。

追記 キーワード「モーラー奏法」google8位にあたって 12-11-30

この記事を書いた当時より、さらに理論的考察は進んでおりまして、覚えること、練習することをどんどん減らしていこうとしております。

肘から先を脱力するのなら、肘から先は練習しなくて良いはずです。

肘の動きで手首を主導するのなら、肘の動きだけでダブルストロークもシックスストロークも規定できないかなと考えたりしてます。

モーラー奏法用練習パッドの作り方はこちら。

ドラミングに関する技術的考察はこのページで、Facebook Dramming theory

ご覧になってのご意見などはこちらの掲示板へどうぞ。

{drum_index}